这些人是一群疯子──不适应者、叛逆者、麻烦制造者……,他们对规则毫无兴趣,对现状一无尊敬……,我们却认为他们是天才,因为唯有疯狂到自认为可以改变世界的人,才真的改变了世界。」

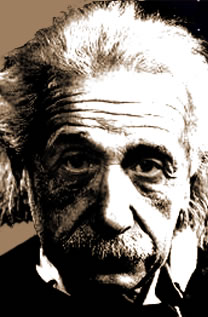

一九九七年,重返苹果电脑的贾伯斯为新产品iMac所拍的广告「不同凡想」(Think Different),同时交错出现爱因斯坦(Albert Einstein)、毕卡索(Picasso)、希区考克(Alfred Hitchcock)等人的黑白画面。这段旁白影射的不仅是贾伯斯自己,也是我们心中对于「创意人」的形象。

1、用一五%工作时间不务正业

创新真的是一般人做不到的吗?

其实任何点子在创意人的脑海里,都经历长时间的酝酿与累积,而促发创新的几个原则,却是任何人都能够实践的。

二○一○年,诺贝尔物理学奖出现近四十年来最年轻得主──三十六岁的诺佛谢洛夫(KS Novoselov)。让他摘下科学界最高桂冠的,并非工作中兢兢业业的实验计画,而是为了「乐趣」而进行的「星期五黄昏实验」。

他每周预留星期五傍晚,给予自己时间探索各种「疯狂」的实验,就在短短一年的时间,用胶带一层层撕出矽的代替物石墨烯而获奖。

时间,加上探索的乐趣,证明是孕育创意的最佳条件。早期Google模仿3M的「一五%规则」,鼓励员工在工作之余做「空闲创新」(Innovation Time Off),广受欢迎的Gmail、Google新闻、广告计画(AdSense),都是从这些「不务正业」的点子发展而来。

2、和不同领域的人一起吃午餐

和不同专业、不同价值观的人交流,能将脑海中那些无以言喻、捉摸不定的点子找到定位,彼此串联。

十五世纪,古腾堡(Gutenberg)以他发明的印刷机大量印制《圣经》,靠的是四个元素:油墨、纸张、中国发明的活字,和原来酿酒用的葡萄旋压机。若非古腾堡有机会和不同领域的人交流,同时学会金属冶炼与酿酒技术,他可能最多成为一名优秀的排字工人,而不是开创历史的印刷商。

而且,和你同样背景的人通常会不遗余力的打击你的创意,而其他领域的人因为对于同一行的了解不深,比较不会浇熄你的热情。

3、跟幼稚园小孩一样勇于失败

美国心理学之父威廉.詹姆斯(William James)曾说,「有错误,才能引出真相;就像一张图片需要黑暗背景才能显示出亮度。」但人们因为太害怕失败而不敢轻易开发创意,碍于计画不够周详而裹足不前。

这时候,就向不怕失败的孩子们学习吧。在「棉花糖挑战」这个团队活动中,参加者要用几根干义大利面条、胶带、棉线、一颗棉花糖,建造出最高的面条塔。比起追求一次到位的MBA团队,幼稚园小朋友的表现更好,因为他们一拿到材料便动手做,塔倒了立刻重新再来,摆脱害怕失败的束缚,反而让他们最接近成功。

4、散步、淋浴、充足的睡眠

把注意力从生活杂务里抽离出来,像是散步、淋浴,都能够让自己进入更有联想力的状态;睡眠充足才能有足够的心智能力思考。

科学史上最有名的白日梦,莫过于德国化学家凯库勒(Kekule)在炉火旁的瞌睡。他梦到一条咬着自己尾巴的蛇,让他恍然大悟发现苯分子的环状结构。而比尔.盖兹(Bill Gates)每年的阅读假,也是为了要在放松的状态下,沉淀反刍平时累积的想法。

0 条评论